神仏霊場のロゴをクリックすれば表紙に、奈良・鎮護の道をクリックすれば奈良霊場の目次に戻ります。

|

| [参考資料:『奈良・大和の古寺あるき』 実業之日本社] |

|

東大寺の創建は728年(神亀5年)聖武天皇が皇太子の基(もとい)親王を弔うために建立した金鐘寺まで遡る。その後、741年(天平13年)に国分二寺(金光明寺・法華寺)建立の詔が発せられたのに伴い、金鐘寺は大和国金光明寺に昇格した。 |

| ・更新記録 '13・09・11 最下段2行 写真追加 |

|

|

| 鏡池から中門、大仏殿を望む。池にはコイ科の淡水産硬骨魚ワタカが棲息し、奈良県天然記念物に指定されている。 | 大仏殿(国宝)。江戸時代に再建された世界最大の木造建築。 |

|

|

| 南大門(国宝)。現在の門は鎌倉時代の初め重源上人が再建。 1199年(正治元年)に上棟、1203年(建仁3年)には門内に安置する 仁王像とともに竣工している。 |

大仏殿前に建つ八角灯篭(国宝)。天平の創建当初から大仏殿を見守ってきた。右の写真は灯篭に浮彫されている音声菩薩。 |

|

|

|

| 転害門(国宝)。762年(天平宝字6年)の造営と伝え、 東大寺創建以来の建物である。 |

戒壇院。754年(天平勝宝6年)来日した鑑真が我が国に初めて正しい戒律を伝えた。来日当初は大仏殿前土壇で戒律を授けた。現在の建物は江戸時代の再建。 | 鐘楼(国宝)。栄西禅師が承元年間(1207~11年)に再建。吊られている梵鐘(国宝)は東大寺創建以来のもので、重さ約26トンもある。 |

|

|

|

| 二月堂(国宝)。毎年旧暦2月に修二会(お水取り)が 行われることから二月堂の名がある。 |

法華堂(国宝)。東大寺建築のなかで最も古く、 旧暦3月に法華会が行われ、法華堂、また三月堂とも呼ばれる。天平期の正堂と鎌倉期の礼堂からなる。 | 三昧堂(国重文)。現在の建物は1681年(延宝9年)の再建。毎年4月に法華三昧が行われるので四月堂とも呼ばれる。 |

|

|

|

| 大湯屋(国重文)。奈良時代の創建。1180年(治承4年)の兵火で羅災。1197年(建久8年)重源上人が再建。1408年(応永15年)惣深上人が修理を加え、1937年(昭和12年)解体修理が行われた。 | 念仏堂(国重文)。鎌倉時代の建久年間(1190~1199年)の建立。本尊は木造千手観音立像(国重文)。 | 行基堂。公慶上人の発願で江戸時代に作られた「行基菩薩坐像」を安置。 |

|

|

|

| 俊乗堂。公慶上人が重源上人の遺徳を讃えて「俊乗堂」を建立。 | 指図堂。法然上人25霊場の第11番札所。大仏殿の西側に建つ。1180年(治承4年)に大仏殿が兵火に罹り炎上したとき、法然上人の勧めで重源上人が、大勧進職について再建工事を指揮した堂と伝える。 | 勧進所(塔頭・清涼院)。指図堂と道を隔てて建つ。 1686年(貞享3年)、露座のままだった大仏の修理、大仏殿の再建のため、公慶上人は勧進所を建て、復興の寺務所とした。勧進所内には同年建立の阿弥陀堂のほか、公慶上人の肖像(重文)を安置する公慶堂がある。 |

|

|

|

| 不動堂。室町時代の建造物。「法華堂(三月堂)」の裏手に建つ。 ここでは観光客はほとんど見られず静かな佇まいである。 |

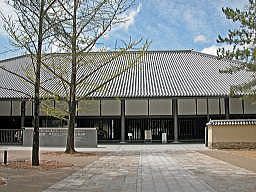

勧学院。東大寺ミュージアムと道を隔てて建つ。各方面で活躍されている先生方を講師に招き、仏教や文化の講座を開講している。 | 東大寺総合文化センター。南大門をくぐった西側に建つ。図書館、ミュージアム、収蔵庫、寺史研究所、華厳学研究所、金鐘会館などからなる複合施設。 2011年(平成23年)10月にオープンした、東大寺の中で最も新しい建物である。 |

|

|

|