神仏霊場のロゴをクリックすれば表紙に、奈良・鎮護の道をクリックすれば奈良霊場の目次に戻ります。

|

| [参考資料:『日本歴史地名体系』(奈良県の地名編)平凡社] |

|

興福寺は藤原氏の氏寺としてのスタートであったが、平安遷都に伴い平城京の諸寺院は打撃を被った中にあって、藤原氏が摂関政治を確立し、権勢を誇るに伴い、藤原氏の氏寺として興福寺の勢力も増大した。加えて藤原氏の氏神である春日社と合体したことにより、その勢力は更に大きな物となった。鎌倉時代に入り、源頼朝は全国に守護・地頭が置かれ、武家政権の確立を図ったが、大和には配置されず、興福寺が事実上の守護職として、大和の国を管領した。 |

| 大乗院旧跡 大乗院は1087年(寛治元年)藤原政兼の子・隆禅が創建。その後関白師実の子・尋範が門主となり、摂関家(特に九条家)の勢力が強まり、4世信円の頃には門跡寺院となった。中世には一乗院と並ぶ有力な塔頭で、門主は摂関家や将軍家の子弟から迎えていた。明治初年の神仏分離令で消滅し、跡地は奈良ホテルとなっているが、庭園残されており、戦後その一部は整備され、1958年(昭和33年)国の名勝に指定された。その後、(財)日本ナショナル・トラストの管理となり、発掘調査と並行して復原工事が進められ、2010年(平成22年)復元事業が完成した。 | |||

|

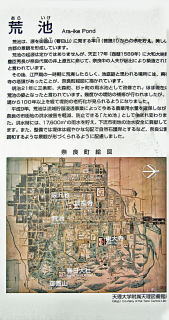

案内板の絵図の部分を拡大し、北を上に回転させた。 写真の解像度が低くハッキリしないが、東大寺・春日大社・興福寺の位置関係から大乗院の場所を推察願う。 (興福寺の現在の場所は青色で囲った。荒池の文字の下の赤丸の部分が大乗院)。 現在、興福寺の境内所有地は約25,000坪とのことであるが、かってはその何倍もの規模を有し、平城京の右京三条七坊の地を占めていた。『延暦記』には寺地の四至を「東限京極路、西限大路、南限元興寺北小道、北大路」とし、その広さを「寺家一院地弐拾丁」と記している。奈良時代には寺地の周囲に七宇の門が設けられた。南大門の南には花園が設けられ、猿沢の池もこの内に含まれていた。 |

||

奈良町の一角に建つ「大乗院跡」の碑。 |

|||

|

|||

| 奈良ホテルから南側には復元された大乗院庭園が望まれる。(正面の白い建屋は名勝大乗院庭園文化館) | |||

|

|||

| 大乗院庭園文化館側からは庭園が一望される。正面の橋の向こう側、小高い丘の上に屋根が見えるのが奈良ホテルの建物。 | |||

|

|

|

|

| 文化館内の和室から庭園を望む。 | 文化会館の入口付近は土塀が復元されている。 | 奈良博物館の庭にある茶室・八窓庵は元は大乗院庭内にあった茶室で、含翠亭ともいい、1892年(明治25年)に移築されている。 | |

| 一乗院跡 | |||

|

現在の奈良地方裁判所の敷地は興福寺塔頭の門跡寺院・一乗院*跡で、大乗院とともに門主は興福寺別当をつとめた。敷地内にあった宸殿(国重文)は唐招提寺に移築され、同寺の御影堂となっている。 *一乗院は970年(天禄元年)頃、東寺長者(管理者・長官)定昭が興福寺別当に兼保せられ創始。摂関家の子弟が相次いで入室し、大乗院とともに院家の首位に立った。中世、一乗院主は大乗院主と交代し、興福寺別当として一山の寺務を執行した。門跡領としては大乗院尋尊をして、「当国(大和)ハ3分の2過ハ一乗院領也」と嘆ぜしめるほど膨大な荘園を有した。 室町幕府最後の将軍足利義昭は、第12代将軍足利義晴の子で一乗院に入り門跡となり、覚慶を名乗っていたが、1565年(永禄8年)兄である第13代将軍義輝が松永久秀らに殺されると還俗し、義秋と名乗る。織田信長を頼って入京して、第14代将軍義栄を追放して第15代将軍となっている。 |

||

| 興善院跡 | 宝蔵院跡 | ||

|

|

|

|

| 春日大社・一の鳥居前に建つ料理旅館菊水楼は興福寺塔頭・興前院跡に位置し、1891年(明治24年)の操業。 写真の表門は円成寺子院の門を移築したものと伝える。 |

奈良国立博物館の敷地の一角に「宝蔵院」の石碑が建てられている。宝蔵院は槍の宝蔵院と呼ばれ、覚禅房胤栄が十文字槍を考案し、以後代々宝蔵院流槍術を伝え、剣の柳生新陰流と並び称せられた。 | 奈良国立博物館・本館の正面入り口の傍に宝蔵院の井戸跡と伝える六角形の石組が残されている。 | |