神仏霊場のロゴをクリックすれば表紙に、奈良・鎮護の道をクリックすれば奈良霊場の目次に戻ります。

| ・更新記録 '14・01・26 境内建屋、春日大社旧跡の写真追加 |

|

| [参考:『春日大社のご由緒』 春日大社] |

|

春日大社の創立は、鎌倉初期に書かれた由緒記『古社記』には、四所神殿の創建を、768年(神護景雲2年)としている。創建の目的は公的には平城京の守護のため、私的には藤原氏の氏神を都近くに造営するためであった。 |

|

|

|

| 二の鳥居。 | 中門前の石灯篭。石灯篭は境内に約2000基有ると言われる。 | 苔むした灯篭。 |

|

|

|

| 本殿東回廊(右の写真)の前に建つ青銅製の灯篭。 | 東回廊(国重文)。1613年(慶長18年)の建立。釣り灯篭は境内全体で、約1000基有る言われる。 | 直会殿(国重文)。江戸前期の慶安3~5年(1650~52年)の建立。ここでも軒下に釣り灯篭がみられる。 |

|

|

|

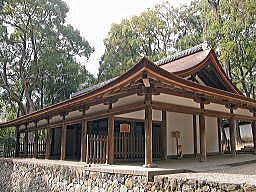

| 着到殿(国重文)916年(延喜16年)創建。現在の建物は 1414年(応永20年)建立。春日祭の折、勅使が着到の儀式を行うところで、天皇行幸の際には行在所としても使われた。 |

南門手前にある「影向石」。この石のいわれは、神様の憑代として祀られた「磐座」。ここより赤童子(若宮神社 の祭神)が現れた「出現石」。雷で落下した社額を埋納 した「額塚」など、諸説あるという神石。 |

車舎(くるまやどり:国重文)859年(貞観元年)創建。 現在の建物は1632年 (寛永9年)建立。 天皇の行幸や勅使、藤原氏高官の参拝の折、牛車を入れた倉庫。 |

|

|

|

| 桂昌殿(奈良市指定文化財)。 1699年(元禄12年)徳川5代将軍綱吉の生母桂昌院の寄贈による所から「桂昌殿」と呼ばれているが、正式には「祈祷殿」といい、天下泰平の祈願を修する建物。 |

竃殿(へっついどの)。当社例祭春日祭の神饌を調理する場所で、中にかまどが設けられている。 末社竈殿神社(祭神・興津彦神、興津姫神)を祀る。 |

酒殿(さかどの)。春日祭にお供えする神酒を醸造する場所で、明治以降は神官に代わり、地元の酒造会社が毎年交代で醸造している。 末社酒殿神社(祭神・酒弥豆男神、酒弥豆姫神)を祀る。 |

|

||

|

|

|

| 御神木「影向之松(ようごうのまつ)」。一の鳥居を入ってすぐ、参道の右側にある。 春日大明神が降臨し、萬歳楽を舞ったと伝える松。12月17日に行われる「春日若宮おん祭」の際には、この松の前で細男座、田楽座、猿楽座の芸能が披露される。 |

||

|

|

|

| 春日大社東西両塔跡の解説板(左)。東塔跡(中央)。西塔跡(右)。一の鳥居を入って参道の左側、国立博物館の西側にある。神仏習合思想に基づき神社にも仏教の塔が建立された代表的遺構。1965年(昭和40年)の発掘調査で規模や構造が明らかになった。西塔は1116年(永久4年)、東塔は1140年(保延6年)に建立されたが、1180年(治承4年)平重衡の南都焼打に遭って焼失、相次いで再建されたが、1411年(応永18年)の雷火で再び焼失。その後は再建されなかった。 | ||

|

|

|