|

|

|

|

|

|

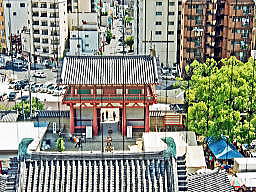

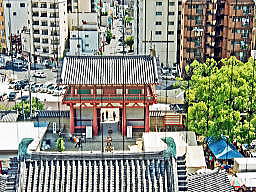

| 五重塔最上階からみた南大門。手前の屋根は中門(仁王門)。南大門を起点として、国道25号線を跨いで、南に延びている道は庚申街道。庚申堂参りの道として知られる。 |

万灯院。おおさか13仏霊場の4番札所。本尊は普賢菩薩。紙衣(かこみ)仏をお祀りしているため紙衣堂とも呼ばれる。元は元三大師堂の北側にあった椎寺薬師堂を戦後に移築。筆者の子供の頃は「椎寺町」という、市電の停留所があった。 |

布袋堂。大阪七福神めぐりの1番札所。俗に、「乳のおんばさんのお堂」と呼ばれる。一説には元来聖徳太子の乳母を祀ったのが始まりで、布袋の乳の豊かさと母乳がよく出ることを祈願することから結びついたといわれる。 |

|

|

|

| 五重塔最上階からみた太子殿(右)と太子殿奥殿(左)。五重塔の欄干の外側に縦に張られている線は鳥除けの為だと思われるが、確証はない。 |

太子殿。聖徳太子御遺跡霊場(1番)・西山国師16霊場(客番)・なにわ七幸めぐりの札所となっている。 |

物部守屋を祀る守屋祠(朱塗の祠)。太子殿の東側に祀られているが、近くまで寄って見ることは出来なかった。 |

|

|

|

| 亀井不動堂。近畿36不動尊霊場の1番札所で、本尊は水掛け(亀井)不動尊。左右に子育て地蔵尊、延命地蔵尊を祀る。 |

亀井堂(左の写真)とその堂内(右の写真)。回向を済ませた経木を流せば極楽往生が叶うと言われる。 |

|

|

|

| 見真堂(左の写真)と親鸞聖人像(右の写真)。浄土真宗の祖である親鸞聖人を顕彰し建立。本尊に阿弥陀如来を祀る。元は役行者を祀っていたが、後に見真大師(親鸞聖人)を安置したことから見真堂と呼ばれる。 |

地蔵堂。お堂の周りには無数の地蔵尊が祀られているが、明治時代に近郷及び境内から集めた有縁無縁の地蔵尊を、中之門を入った南側の小丘に合祀したのが始まり。本尊「立江地蔵尊」は古来眼病に霊験ありと篤く信仰されている。 |

|

|

|

| 大師堂(左の写真)と弘法大師像(右の写真)。真言宗の開祖弘法大師を祀る。弘法大師は若き日、西門で日想観を修行されたとされる。毎月21日の大師の命日(お大師さん)には、数万人の人出があるという。 |

阿弥陀堂。法然上人25霊場の6番札所。円光大師(法然上人)を祀る。1953年(昭和28年)に三重県度会町の国束寺本堂を移築。 |

|

|

|

| 南鐘堂。正式には鯨鐘楼という。 |

北鐘堂。正式には黄鐘楼という。北の引導鐘とも呼ばれる。 |

太鼓楼。元は太鼓で時を知らせるお堂だったが、北鐘堂と同じ黄鐘調の鐘が設けられている。 |