|

|

|

| 西僧房(上の写真)と東僧房の間が発掘現場。 |

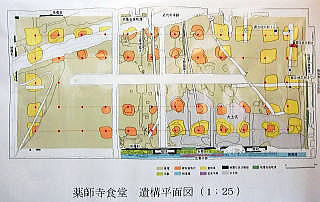

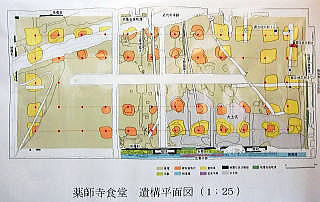

当日説明用に東僧房内に貼り出された「25分の1の遺構平面図」。 |

|

|

|

| 基壇は現地表面下30~80㎝で検出された。基壇の築成は版築という工法で、瓦を含む土で整地した後、土と砂とを層状に積み上げてつき固めている。 |

礎石の据付痕跡。礎石はすべて抜き取られており残っていなかったが、基壇が比較的良好に残っている箇所は、礎石抜取穴が確認できた。 |

食堂造営前遺構の掘立柱穴列。瓦を含む奈良時代の整地土を掘りこみ、壺地業(礎石下を掘り込んで埋め固めた工法)に壊されている。

(基壇東北部。正面の建物は大講堂) |

|

|

|

| 食堂廃絶後の遺構で食堂南部を破壊する大土抗が検出された。奈良時代から鎌倉時代にかけての膨大な量の瓦た13~14世紀の瓦器椀や土師皿が出土している。 |

写真上は西僧坊から東僧坊の方向を見る。右は大講堂側から北側を見る。基壇南面で右辺は大土抗、その奥は壺地業や礎石抜取穴が確認できる。

|

|

|

|

| 基壇南面では中央と東部分に階段が取りつくことが確認された。写真は最下段の凝灰岩部分。 |

基壇南面で石敷と石組の雨落溝(雨を流すための溝)が検出された。 |

基壇南面で石敷の上の地層から瓦が集中して埋められている箇所があった。平安時代の軒瓦も含まれており、大土抗出土の土器の年代からも見て、14世紀初頭までには食堂は廃絶したと思われる。 |

|

|

|

| 基壇西北部。三角ポールの間を走る溝は、近代に掘られた水路。 |

出土品。平安時代から鎌倉時代にかけての瓦。 |

出土品。奈良三彩(写真の下の破片)と奈良時代の須恵器杯。 |

|

|

|

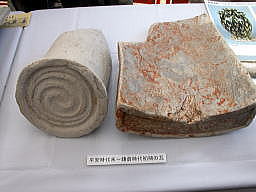

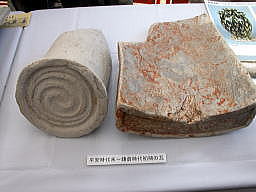

| 出土品。創建時代の瓦。 |

出土品。奈良時代後半の瓦。 |

出土品。左から瓦器椀(中世)、土師器皿(中世)、灯明皿(近世)。 |