神仏霊場のロゴをクリックすれば表紙に、滋賀・欣求の道をクリックすれば滋賀霊場の目次に戻ります。

| 滋賀第9番 | |

|

|

| 宗 派 | 天台宗 |

| 本 尊 | 十一面観世音菩薩 |

|

| [参考資料:『釈迦山 百済寺』当山パンフレット、『日本歴史地名体系』(滋賀県の地名編)平凡社 |

|

百済寺は湖東三山の中でも最も南に位置している。室町時代に著された寺伝『勧進帳序文』によると、推古天皇の御代に聖徳太 子の発願により創建され、百済の龍雲寺を模して堂宇がたてられ、落慶にあたっては高句麗の高僧恵慈を呪願とし、百済の高僧 道欣を導師として法要が営まれたという。平安初期、比叡山に天台宗が開創されると、当山もその影響を受け、天台仏教文化圏に包含されるようになった。天台宗になった後の寺院の規模は拡大充実し、平安末期から鎌倉・室町時代にかけての最盛期には三百余坊が甍を並べ、僧俗合わせ1000人以上の人が寺域内に住していたという。 |

|

|

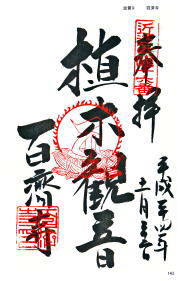

| 百済寺仁王門。仁王門は1650年(慶安3年)の再建。大きな草鞋が吊り下げられており、この大草鞋に触れると、身体健康・無病長寿のご利益があると言い伝えられている。 | 百済寺本堂(国重文)。一重・入母屋造り、総檜皮葺の本堂は1650年(慶安3年)の再建。本尊の十一面観音は別名植木観音と呼ばれるが、これは聖徳太子が根の付いたままの幹に十一面観音を彫ったことに 由来する。 |

|

|

| 百済寺本坊(喜味院)表門。 | 本坊喜味院の庭園。 |

|

|

|

| 百済寺本坊出入門。観光バスや乗用車で参拝持には 駐車場がすぐそばにある。 |

本坊喜味院の境内に建つに建つ「下乗」の石碑。小野道風が当山を参拝した時の直筆と伝わる。 | 境内に建つ「弥勒菩薩半跏思惟像」。座高1.75m・全高3.3mの石像で、当山寺宝(秘仏)の金銅製弥勒像(像高27cm)を拡大したもので、2000年(平成12年)の建立。 |

|

|

|

| 本坊喜味院の庭園は東の山を借景に山腹を利用し、大きな池と変化に富む巨岩を配した豪華な池泉廻遊・観賞式の庭園である。 | ||

|

|

|

| 石段が続く表参道。 | 仁王門へと続く石段。側面の石垣は僧坊跡を改築した城郭の遺構で、戦国時代には百済寺は多くの僧兵を抱え、城塞化していたと思われる。 | 境内最大の樹木、観音杉。樹齢430年と推定される。 |

|

|

|

| 本堂横に聳える「千年菩提樹」。樹齢は推定約1000年。菩提樹は当山の山号である「釈迦山」に因んで植えられたと伝わる。信長焼討ちの際、幹まで損傷したが、熱が幸い根まで及ばなかったため、幹の周囲から再び蘇り、現在に至っている。 | 鐘楼。現在の梵鐘は3代目で1955年(昭和30年)の鋳造。初代は信長焼討ちの際に持ち帰られ、2代目(江戸時代に鋳造)は先の大戦で供出している。 | 境内に祀られている「参社権現」。本堂と同時期の再建で、熊野三社の主祭神を祀る。 |

|

||

|