神仏霊場のロゴをクリックすれば表紙に、大阪・豊楽の道をクリックすれば大阪霊場の目次に戻ります。

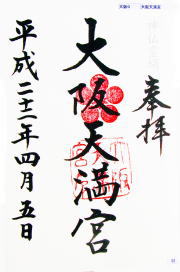

| 大阪第9番 | |

|

|

| 主祭神 | 菅原道真 |

| 大阪天満宮・2へ | 大阪天満宮・3へ |

| 大阪再発見 大阪天満宮へ | |

|

| [参考資料:『日本歴史地名体系』(大阪府の地名編)平凡社] |

|

大阪天満宮は社伝によれば、孝徳天皇が長柄豊碕宮に遷都した際、皇城鎮護の神として奉斎したのが境内社の大将軍社で、当地は大将軍の森と呼ばれた。901年(延喜元年)菅原道真が大宰府に向かう途中、同社に参拝したこともあり、953年(天暦7年)村上天皇の勅願で天満宮が同社境内に創祀され、大将軍の森は天神の森と呼ばれるようになったという。 |

| ・更新記録 '13・12・28 本殿写真の説明文訂正 '14・6・10 境内社は大将軍社を除き別ページに分け、写真追加 |

|

|

| 大阪天満宮表門(大門)。 | 大阪天満宮本殿。現在の本殿は1837年(天保8年)大塩の乱で全焼し、1845年(弘化2年)に再建された。 |

|

|

| 登竜門。天満宮本殿の東西サイドに小さな唐門があり、登竜門と呼ばれている。年に1度初天神の日に東西の門が開かれ、通り抜けることが出来る。当日は「難関を通り抜ける」ことを祈願することから受験生や代参者で長い行列が出来る。 | 大将軍社。当地の地主神。菅原道真が大宰府への途中、立ち寄り参拝したのが縁で当地に天満宮が祀られ、大将軍社は摂社となったが、現在でも、元日の歳旦祭の前に大将軍社にて借地料(租)を納める「拂暁(ふつぎょう)祭」という神事が行われる。 |

|

|

|

| 大坂天満宮北側の鳥居。 | 蛭子(えびす)門。かってはこの門をくぐったところに戎社(蛭児社)が祀られていたところから、蛭子門の名がある。 | 蛭子門の傍らに蛭子(えびす)門が安置され、2014年1月9日にお披露目された。 |

|

|

|

| 大阪天満宮表門(大門)の天井に取り付けられている十二支方位と大しめ縄。しめ縄は出雲玉造天満宮奉賛会の奉納。 | 通りに面して建っている白米稲荷社鳥居。境内社の鳥居が通りに面して建っているのは珍しい。 | 神輿の保管所。左側には「御鳳輩(ごほうれん)」、右側には「鳳神輿」と「玉神輿」が収められている。神輿のお姿は大阪再発見に掲載。 |

|

|

|

| 社殿の両サイドに建つ石灯篭。 「弘化三年(1846年)丙午六月」の記銘がある。 |

東西の登竜門の傍らに建つ旧川崎東照宮の石灯篭。1617年(元和3年)時の大坂城主松平忠明の寄進。 1873年(明治6年)川崎東照宮が廃社された後、幾多の 変遷を経て、1934年(昭和9年)当社に寄進された。 |

蛭子門の左右に建つ石灯籠。「常夜灯」の文字は頼山陽の筆による。「嘉永六年(1853年)癸午夏六月」の記銘がある。 |

|

|

|

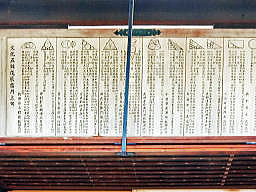

| 天満天神の水(五知の井)。浪速4カ所名水の1つで『摂陽奇観』に「天神の水天満の名井にして諸方賞翫す。酒に和して美味なり」と記されている。近年までは、この清水を使った天満酒を醸造する酒蔵がこの付近に点在していたとのことである。 | 神楽殿に奉納された「宅間流算術」算額。この算額は1808年(文化5年)に奉納されたものを1998年(平成10年)に復元し、奉納された。 | 星合池・祖霊社の前の梅。天神さんの境内の各所には梅が植えられているが、満開のタイミングにはなかなか行き当たらない。 |

| てんま天神梅まつり | ||

|

|

|

| 毎年2月上旬、梅の咲くころに合わせ「てんま天神梅まつり」が開催され、梅酒・リキュールの試飲(有料)、展示即売、コンテストなどの行事が行われている。 | ||

|

|

|