神仏霊場のロゴをクリックすれば表紙に、奈良・鎮護の道をクリックすれば奈良霊場の目次に戻ります。

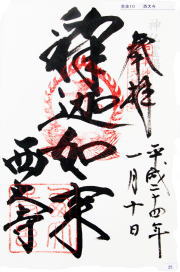

| 奈良第10番 | |

|

|

| 宗 派 | 真言律宗総本山 |

| 本 尊 | 釈迦如来立像 |

|

| [参考資料:『奈良・大和の古寺あるき』 実業之日本社] |

|

西大寺は764年(天平宝字8年)称徳天皇が当時強大な権力を誇った藤原仲麻呂(恵美押勝)の反乱鎮圧を目的に、戦勝祈願のため7尺の金銅四天王像の造立を発願したことに始まる。創建当時は、百数十棟に及ぶ大伽藍を誇り、東大寺に対する西の大寺に相応しい規模だった。 |

|

|

| 西大寺南門(奈良県指定文化財)室町時代の建立。正面に本堂が見える。 | 西大寺本堂(国重文)。寛政年間(1789~1801年)にそれまでの仮堂を廃して着工、文化初年(1804年~)に完成した。 |

|

|

| 本堂前に残る東塔跡(当初計画の八角七重塔跡)。奈良時代には東西両塔が建てられたが平安時代に焼失。藤原後期に再建されたが、1502年(文亀2年)に焼失。その後再建されていない。 | 西大寺四王堂。現在の建物は1674年(延宝2年)の再建。本尊は1289年(正応2年)亀山上皇により、京都から移安された十一面観音立像。 |

|

|

|

| 護摩堂(奈良市文化財)。寺に残る棟札から1624年(寛永元年)の建立であることが知られる。 | 愛染堂(奈良県文化財)。もとは京都の近衛政所御殿を1762年(宝暦12年)に移築。建立年代は明らかでないが、桃山時代(1570~1600年)に建てられたと考えられる。 | 鐘楼(奈良市文化財)。幕末または明治の初めに摂津の多田院(現在の多田神社)から移された。建立年代は明らかでないが、多田院は寛文年間(1661~73年)に復興されており、この時に建てられたと考えられる。 |

| 西大寺の北門から西へ徒歩5分のところに西大寺奥の院があり、1290年(正安3年)90歳で示寂した叡尊の墓がある。 | ||

|

|

|

| 奥の院山門。正面に興正菩薩墓・叡尊の墓が見える。 | 叡尊の墓(奈良県文化財)。高さ約3.6mの大きな墓である。 | 奥の院本堂。正式には、法界体性院という。 |

|

|

|

| 西大寺南門から西へ約5分程のところに鎮座する八幡神社は元は西大寺の鎮守で、本殿(国重文)は室町時代の建物で誉田別命、気長足姫命、玉依姫命を主祭神としている。西大寺の大茶盛の行事は、1239年(延応元年)正月修正会後にこの八幡社で叡尊が献茶を参詣人にも振舞ったことに始まるという。 | 石落神社(奈良市文化財)。西大寺東門と道を挟んで鎮座する。西大寺の鎮守社として1242年(仁治3年)叡尊によって祀られたのが始まりとされている。 | |

|

|

|