神仏霊場のロゴをクリックすれば表紙に、奈良・鎮護の道をクリックすれば奈良霊場の目次に戻ります。

| 奈良第4番 | |

|

|

| 宗 派 | 高野山真言宗 |

| 本 尊 | 十一面観音 |

|

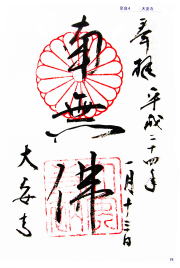

| [参考資料:大安寺ホームページ、『奈良・大和の古寺あるき』 実業之日本社] |

|

大安寺の創建は聖徳太子が平群郡額田部に建立した熊凝精舎を始まりとする。639年(舒明天皇11年)には磯城郡百済川 近くに移り、 百済大寺と称した。673年(天武天皇2年)高市の地に移り、高市大寺となり、のちに大官大寺と呼ばれた。天武天皇の崩御後、大官大寺は

藤原京の造営に伴い、再び場所を移して、現在の明日香村大字小山、香具山の南約700mの地に造営された。 |

|

|

|

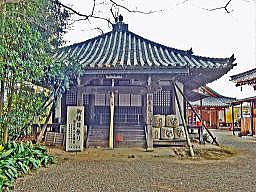

| 大安寺南門。興福寺旧一乗院の門を移築、復元したもので旧南大門の基壇の上に建つ。 | 大安寺本堂。明治時代の再建で本尊十一面観音立像(奈良時代:国重文)を安置する。 | |

|

|

|

| 大安寺嘶(いななき)堂。馬頭観音立像(重文)を安置する。 | 建設中の護摩堂。2012年(平成24年)1月現在。 | 護摩堂。2012年(平成24年)6月現在。 |

|

|

|

|

| 小子房。御写経道場と阿字観(瞑想)道場の2つの看板があった。 | 護摩堂(旧嘶堂:江戸時代の建立)老朽化が進んでいるのか、4隅に支え柱が取り付けられてあった。 | 境内にある「いのちの小道」 | |

|

|

|

|

| 境内に建つ「中門跡」の碑。 | 七重塔が建っていたという東塔跡(国史跡:上の写真)と西塔跡(国史跡:右の写真)。下の八幡神社を挟んで更に南側にあり、1921年(大正10年)奈良県下で最初の史跡に指定されている。 | ||

八幡神社は旧大安寺境内にあり、962年(応和2年)に著されたと伝わる『大安寺八幡宮御鎮座記』には、入唐した大安寺の僧侶行教が帰朝の途次に豊前宇佐八幡宮に参籠してその神影を奉戴、807年(大同2年)に大安寺の鎮守としたことに始まると伝える。別名「元石清水八幡神社」とも呼ばれる。 |

|||

|

|

|

|

| 八幡神社参道。 | 八幡神社表門。 | 八幡神社中門。室町時代に建てられ、江戸時代初めに 改造されている。(奈良市指定文化財) |

|

|

||

|

||