| [参考資料:各宿坊のホームページ、現地案内板] |

|

現在、朝護孫子寺山内には3院の塔頭があり、これらの塔頭は参拝した人たちの宿泊が可能な宿坊となっている。 |

| 宿坊・千手院 信貴山の千手院は山内では最も古く由緒ある寺院で、開山以来、信貴山寺を代表する住職の住坊として「信貴山の総本家」に位置づけられている。 1577年(天正5年)10月に松永久秀の兵火で信貴山の堂塔60余宇が炎上したとき、本尊の毘沙門天像を守って立ち退いたのは千手院の僧快信で、1778年(天正6年)快信は本堂の焼け跡に仮堂を建て本尊を安置し、千手院も再興し中興祖となる。以来、千手院歴代の院主が信貴山の復興に尽力し、現在に至っている。 |

||

|

|

|

| 千手院山門。 | 千手院護摩堂。毘沙門三尊(毘沙門天・吉祥天・禅尼師童子)ほか不動明王・阿弥陀如来・地蔵尊などを祀る。命蓮上人が開壇以来1100年間、毎朝欠かさず毘沙門護摩が焚き続けられている。 | 千手院観音堂。長谷寺の本尊、十一面観世音菩薩の分身を祀る。 |

|

|

|

| 千手院銭亀堂。観音堂に隣接して建つ。日本で唯一の金運招福の神、銭亀善神を祀る。 | 初辰稲荷大明神。観音堂の傍らに鎮座する。 | 千体地蔵。観音堂の傍らに祀られている。 |

宿坊・玉蔵院 玉蔵院は平安時代の崇徳天皇の御代(在位:1123~41年)に、新義真言宗の開祖興教大師(覚鑁上人)が、当山に参篭した折、毘沙門天より有難い摩訶不思議な真陀摩尼如意宝珠の玉を授けられ、この寺に蔵められたことから「玉蔵院」と呼ばれるようになった。1701年(元禄14年)の再建。大和十三仏霊場の第11番霊場。 |

||

|

|

|

| 玉蔵院山門。 | 真新しい玉蔵院の玄関。 | 玉蔵院浴油堂。秘仏双身毘沙門天を始め、刀八毘沙門天・八臂弁才天・三面大黒天などを祀る。玉蔵院の創建の時、覚鑁上人が如意宝珠を感得し、拝んだ秘宝が浴油法であったと伝わり、真言密教の中でも秘宝中の最秘宝と言われる。 |

|

|

|

| 玉蔵院大地蔵尊&霊明殿(3重塔)。霊明殿には大和十三仏の一つ、阿しゅく如来を祀る。 | 玉蔵院大地蔵尊。高さ14.6m、日本一の大きさを誇る地蔵尊。 | 玉蔵院融通堂。願い事を融通して頂けるという「如意宝珠」を祀る。 |

宿坊・成福院 成福院は山内にある3塔頭の内、最も新しい1790年(寛政2年)に再興されている。境内には1479年(文明11年)記銘の十三仏も存在し、その歴史を誇るとともに近代的センスを兼ね備えた寺院でもある。 |

||

|

|

|

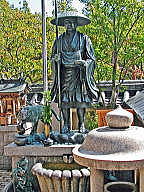

| 成福院山門。 | 成福院鎮宅霊符神。鎮宅霊符神は、古代中国では北斗七星を神格化した宇宙の護法神とし、密教では妙見菩薩に例え、吉凶災福や大富貴、子孫繁栄、方位を司る神としてご利益が有るといわれる。 | 成福院三福神堂。弁財天(財運と芸事を司る)を本尊とし、脇侍に大黒天(福運と豊作)、恵美酒太神(開運と大漁)を祀る。 |

|

|

|

| 成福院融通殿。後嵯峨天皇の念持仏とされる「如意宝珠(如意融通宝生尊)」を祀る。福徳・開運・金運・良縁等々すべてのことを叶えてくれるという。 | 成福院寅大師。修行する弘法大師の傍らに「撫で寅」が従う。足を撫でると出ていったお金が直ぐ戻る、頭を撫でるとボケ封じ、牙を撫でると立身出世、尻尾を撫でると延命長寿のご利益があるという。 | 成福院境内に建つ石室十三仏(平群町文化財)。 元は成福院墓地にあったが保護のため境内に移されている。「文明十一年己亥七月十二日(1479年)」の銘があり、県下最古の在銘十三仏としても貴重な存在。 |

国道25号線沿いに建つ「宿坊・光明院」の道標。 斑鳩町竜田大橋の東詰、国道25号に面して、1819年(文政2年)記銘の2.5mは優に超える大きな道標が建つ。→*(注)現在は取り除かれている。 |

||

|

道標には (南面) 従是西 信貴山毘沙門天道 (東面) 左 だるまじ たゑま道 施主 江戸新吉原仲の町尾張屋太郎兵衛 石工 王寺村安兵衛 (西面) 文政二巳卯年十一月吉日 宿坊光明院 とあり、この光明院は明治の中頃まで存在していた。 この道標はかっての信貴山の盛況ぶりを今に伝える 歴史の証人と言える。 土台部分の石は殆んどが地中に埋もれており正確には判読は出来なかったが、「大阪寅? 世話人」という文字と「屋号・人名」の一部が読み取れる。大阪の標記は明治になってからであり、この道標は明治以降に大阪在住の関係者が建て直したと思われる。 |

→*(注) 2014年12月、国道25号線の拡張工事の為、この道標は取り除かれ、忽然と姿を消してしまった。 場所は竜田川大橋の袂であったため、川沿いにある遊歩道にでも移動したのかなと思い、付近を探したが見つからなかった。 斑鳩町のホームページにも、触れられていなかったので、町の管理ではなかったと思われる。 後日談。この道標は何と信貴山へ登る途中、朝護孫子寺の入口にある駐車場の手前、約300m程の所に移動されていた。石標の『従是西 信貴山毘沙門天道』を見る限り、この場所にあった道標と思われる。 |