神仏霊場のロゴをクリックすれば表紙に、奈良・鎮護の道をクリックすれば奈良霊場の目次に戻ります。

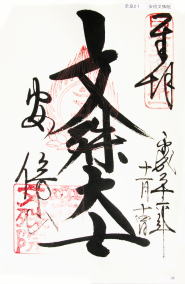

| 奈良第21番 | |

|

|

| 宗 派 | 華厳宗 |

| 本 尊 | 文殊菩薩 |

|

| [参考資料:『日本歴史地名体系』(奈良県の地名編)平凡社&現地案内板] |

|

安倍文殊院は正式には「安倍山崇敬寺(すうきょうじ)文殊院」と号する。創建は、現在の文殊院の南西約300mにある安倍寺跡(崇敬寺)に、645年(大化元年)この地の豪族であった安倍倉梯麻呂が孝徳天皇の勅により発願。僧神泰が創建したと伝える。 本尊の文殊菩薩は江戸時代に著わされた『和漢名数』に「本朝三文殊大士、奥州永井、丹州切戸、和州安倍山』と見え、京都・宮津市の智恩寺(切戸の文殊堂)などとともに日本三文殊の一で、俗に「智慧の文殊さん」と呼ばれている。 |

|

|

| 安倍文殊院表山門。この門は境内の南西の隅にあり、参拝者の殆んどは北側にある境内駐車場の出入り口から入山するため、人の出入りはあまり見受けられない。 | 安倍文殊院本堂(文殊堂)。1665年(寛文5年)の再建。桜井市指定文化財。快慶作の本尊木造騎獅文殊菩薩及び両脇侍像は国宝。 |

|

|

| 仲麻呂堂(金閣浮御堂)1985年(昭和60年)に完成。堂内には仲麻呂公像、晴明公像、本尊・開運弁才天、厄除け守護の九曜星の神々や方位災難除けの十二天御尊軸が安置されている。 | 展望台から大和三山が望める。手前の山の輪郭がはっきりしてる山は耳成山。 |

|

|

|

| 安倍文殊院東側入口。大きな石標は榊漠山の揮毫。 | 安倍文殊院本坊。 | 鐘楼に吊られている梵鐘は寛永二十年(1643年)の記銘がある。 |

|

|

|

| 稲荷社。安倍晴明出生の秘話にまつわる「くずは稲荷」 として祭られている。特に金運のご利益があり霊験あら たか。 |

白山堂。本殿は室町時代後期の建築物で国の重要文化財。当山の鎮守・白山菊理姫を主神として祭る。 | 不動堂。先代住職の発願により建立された。1987年(昭和62年)に落慶。 |

|

|

|

| 安倍晴明堂。魔除け方位除けにご利益あり。現地の説明パネルには清明は当山で出生したと説明されている。 大阪の安倍清明神社にも同じような伝承がある。 |

「安倍清明公 天文観測の地」の石標。榊莫山の揮毫。 晴明が当時天文観測の地としてこの丘に登ったといわれている。 |

展望台の真下には、合格祈願とともに干支の動物が花で描かれている。 |

|

|

|

| 文殊院東古墳(国特別史跡)。わが国の横穴式石室のなかでは最も精巧な切石造の石室を持つ古墳として著名。被葬者として649年(大化5年)に死亡した当山の創建者左大臣阿倍倉梯麻呂との説もある。 | 文殊院西古墳。玄室に不動明王が祀られ、羨道のほぼ中高に井戸がある。俗に閼伽井窟といわれ、井戸から湧く加治水(知恵水)で習字をすれば上達するという。 | 合格門。展望台への登り口にある。この門は松の木で造られており、一足先に合格門をくぐり、展望台から上の写真の光景を見て合格を「まつ」という語呂合わせらしい。 |

|

|

|

| 伊勢神宮への大道標。かっては当山の仁王門があった 場所(仁王が辻)で伊勢街道に南向けて置かれていた。 写真の正面には『右、はせ、いせ 左、たへま、大坂道』 右側側面には『あべ山、おか寺みち』と刻まれている。 |

ウオーナー博士報恩供養塔。ウオーナー博士は先の太平洋戦争で京都・奈良をはじめとする古都の文化財を アメリカ軍の空爆から外すように進言した人物と言われている。この碑は博士に感謝の意を表すため、桜井市在住の篤志家が私財で立てている。 しかし、近年この功績に対して多くの異論が出ており、博士自身も「リストは作成したが、爆撃を中止させるほどの権限はなかった」と述べていたとの話もある。 |

境内に立つ万葉歌碑。平城遷都1300年祭を記念して、阿倍仲麻呂の望郷の詩「天の原ふりさけ見れば春日なる三笠の山に出でし月かも」が立てられている。 榊莫山の揮毫。 |

| 旧安倍寺跡 | ||

|

|

|

| 安倍文殊院の西南約300mの所にあり、俗に仲麻呂屋敷と呼ばれる。文殊院の前身の崇敬寺(安倍寺)の旧寺地と 推定される。寺の面積は約200m四方で、伽藍は南面し、東に金堂、西に塔を配し、北に講堂という法隆寺式伽藍 配置であったと考えられる。国史跡。 |

講堂推定地の西側で、鎌倉時代の瓦窯跡が5基残存し、保存されている。 | |

|

|

|