神仏霊場のロゴをクリックすれば表紙に、京都・楽土の道をクリックすれば京都霊場の目次に戻ります。

| 京都第1番 | |

|

|

| 主祭神 | 誉田別尊(ホンダワケノミコト) |

| 比咩大神(ヒメオオカミ) | |

| 息長帯比賣命(イキナガタラシヒメノミコト) | |

| 石清水八幡宮・2へ | |

|

| [参考資料:石清水八幡宮パンフレット、『日本歴史地名体系』(京都府の地名編)平凡社] |

|

石清水八幡宮寺の創立の経緯を詳細に述べている『石清水八幡宮護国寺略記』(原本は現存せず、鎌倉時代の写本は国重文)によれば、859年(貞観元年)南都大安寺の僧行教は、豊前国(現大分県)宇佐宮に参拝したところ、八幡大菩薩が行教の修善に感応し、近都に移座し国家を鎮護しようと託宣した。そこで京に上がろうとして、まず現在の山崎離宮八幡(現大山崎町)の地に至り、ここで再び八幡神が示現して男山に移座することを宣した。そこで、宇佐勧請を朝廷に奏請し、清和天皇は木工権允橘良基に命じ、宇佐に準じて六宇の宝殿を造営させ、翌2年ご神体を遷座し、祭祀したという。 |

|

|

| 石清水八幡宮一の鳥居。扁額は一条天皇の勅額で、天皇の勅に より藤原行成が長徳年間(995~999年)に書いたものを松花堂昭乘 が1619年(元和5年)に、行成筆跡の通りに書写した。 |

石清水八幡宮南総門。現在の南総門は1938年(昭和13年)の再建。 |

|

|

| 石清水八幡宮上院社殿。社殿は「八幡造」と呼ばれる独特の構造。楼門から奥へと、いずれも国重文の、舞殿・弊殿・本殿と続く。 現在の社殿は1634年(寛永11年)徳川家光の修造による。 平成17年から始まった平成の大修造1期工事で平成21年3月に本殿 及び瑞籬、幣殿、舞殿、楼門の修復工事が完了した。 |

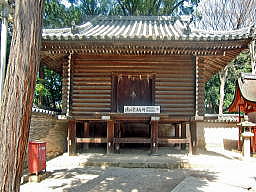

石清水八幡宮下院・頓宮殿。祭事における神輿の待機所(お旅所)。 現在の頓宮殿は、1868年(慶応4年)の戊辰戦争・鳥羽伏見の戦いで 焼失し、男山48坊の一つ、岩本坊の神殿を移築し仮宮としていたが、1914年(大正3年)に檜皮葺素木造に建替えられが、平成の大修造 で銅板葺屋根に葺替えられた。 |

|

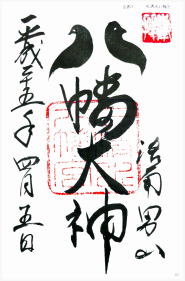

||

|

一の鳥居の扁額を拡大した。

八の字が鳩の形になっている。

鳩は八幡の神使である。