神仏霊場のロゴをクリックすれば表紙に、京都・楽土の道をクリックすれば京都霊場の目次に戻ります。

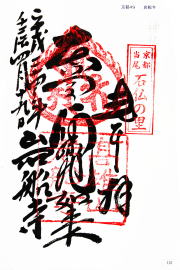

| 京都第49番 | |

|

|

| 宗 派 | 真言律宗 |

| 本 尊 | 阿弥陀如来 |

| 当尾の石仏・1へ | |

|

| [参考資料:岩船寺パンフレット] |

|

岩船寺は寺伝によると729年(天平元年)に聖武天皇の発願により行基が建立したと伝わる。 その後、平安時代初期の806年(大同元年)に空海と甥智泉が入り、伝法灌頂の道場として報恩院を建立した。 813年(弘仁4年)には嵯峨天皇が皇子誕生を祈念して後の仁明天皇を授かったので、嵯峨天皇の皇后 (橘嘉智子)が伽藍を整え、岩船寺と称するようになったと伝える。 |

|

|

| 岩船寺山門。 | 岩船寺本堂は江戸時代末期建立のものが老朽化し、1988年(昭和63年)の再建。本尊の阿弥陀仏は高さ285㎝の大きな木造で、946年(天慶9年)の作。 本堂前の阿字池が桜の花びらで覆われてピンク色に染まっていた。 |

|

|

| 岩船寺三重塔(国重要文化財)。室町時代の1442年(嘉吉2年)建立。2003年(平成15年)には3年3か月を掛けた、平成の大修理が 成った。 |

境内に建つ十三重塔(国重要文化財)。1314年(正和3年)妙空僧正の建立と伝える。高さ6.2m。 |

|

|

|

| 鐘楼(『報恩の鐘』)。三重塔を右手に山道を登ったところに在る。 | 石室不動明王立像(国重文)。応長二年(1312年)四月六日建立の銘がある。傍らに咲く花はミツマタ。 | 地蔵堂。祀られている厄除け石造地蔵菩薩は鎌倉時代のもの伝わる。 |

|

|

|

| 五輪塔(国重文)。デザインが鎌倉時代の特色を備えているという。元は岩船村の北谷墓地にあり、昭和初期に移す。東大寺別当平智僧都の墓と伝わる。 | 本堂と三重塔を見下ろす位置に建つ歓喜天堂。左の写真の五輪塔の主である平智僧都が心願成就祈願のため祀った。 | 裏山を登り詰めたとこにある貝吹岩。遠くに生駒山が望まれる場所にある。その昔、子院39坊の僧を一堂に集めるため、この岩の上に立ち、法螺貝を吹いたと伝わる。 |

|

|

|

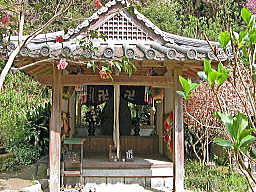

| 山門への階段の手前にあった石風呂(岩船)。鎌倉時代のものと伝わり、この石風呂で子院39坊の修行僧が身を清めたという。 | 岩船寺本堂の裏手にある白山神社は、元は岩船寺の鎮守社。749年(天平勝宝元年)に柿本人麻呂が創建、行基が遷宮したと伝える。 | 手前の白山神社本殿は(国重文)。室町時代の建立。 奥は摂社春日神社本殿(京都府指定文化財)。江戸時代の建立。 |

|

|

|